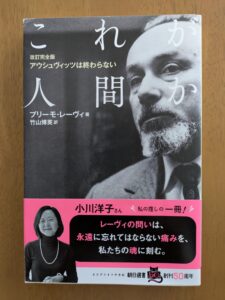

これが人間か プリーモ・レーヴィ 朝日選書

[改訂完全版]アウシュヴィッツは終わらない 竹山博英訳 朝日新聞出版 2017年

レーヴィはユダヤ系イタリア人。アウシュヴィッツの体験者。本書は彼の体験を克明に記録したものです。

序に先立ち、彼の詩が載せられています。(p3,4)

「暖かな家で 何ごともなく生きているきみたちよ」との呼びかけから始まり、

「これが人間か、考えてほしい

泥にまみれて働き

平安を知らず

パンのかけらを争い

他人がうなずくだけで死に追いやられるものが。」と続いていきます。

「考えてほしい、こうした事実があったことを。

これは命令だ。

心に刻んでいてほしい。

家にいても、外に出ていても

目覚めていても、寝ていても。

そして子供たちに話してやってほしい。」

アウシュヴィッツ関連の本として、フランクルの『夜と霧』、ヴィーゼルの『夜』『夜明け』『昼』、そしてレーヴィの『これが人間か』を読み進めてきました。3人とも強制収容所での体験を綴っているのですが、それぞれの立場と視点に特徴があります。

フランクルは彼自身が心理学者・精神科医でしたので、収容所における自身や他者の内面的変化を心理学的に考察します。彼はその著作を通じて、「生きる意味」を語り続けた人です。『夜と霧』でもそれが力強く語られています。啓発的とも言えるでしょうか。

ヴィーゼルは作家として、自らの収容所体験をもとに自伝的小説としての『夜』、小説としての『夜明け』『昼』を書きました。「人間とは何か。生きるとはどういうことか。」それらの問いを小説などの形で芸術的に表現するのが「文学」なのだとすれば、彼の作品はまさに「文学」として読まれる必要があるでしょう。報告、体験記ではなく、自身の体験を文学的に表現したもの、なんですね。「苦しみを背負わされて生きる」ということがテーマなのかなと思います。

レーヴィの立場は、徹底して「証言者」です。「語りたい、伝えたい、そして記憶にとどめてほしい」という彼の思いの強さは、冒頭の詩からも伝わってきます。本文を読み進めると、彼が優れた人間観察者であったことがわかります。自身の内面だけでなく、周囲の人々の行動や、収容所内の複雑な人間関係の構造を深く洞察し、明らかにしていきます。しかし、彼の主眼は「分析」ではなく、事実を後世に伝えるという「証言」にあり、そこはぶれることがありません。

イタリア語を母語とするレーヴィにとって、収容所内でドイツ語による命令・指示にさらされたことは、彼の体験記にもう一つの独自性を加えています。ドイツ語のカタカナ読みのルビが振られている箇所が随所に出てきます。それらのドイツ語は、彼の耳と心にどう響いたのでしょうか。

『これが人間か』では、SSが収容所を去った後、取り残された(つまり自由を得た)彼らの姿も描かれています。フランクルの『夜と霧』にもそういう場面がありましたが、極限状況下で奪われていた人間性を彼らが少しずつ取り戻していくプロセスに興味を覚えました。

『これが人間か』の続編となる『休戦』では、解放から故郷イタリアのトリーノに戻るまでの約9か月の道のりが記されているとのこと。そちらもぜひ読んでみたいと思います。

本書の最後には、『若い読者に答える』という文章が収録されています。若い学生たちへの講演活動を続ける中で、彼らから受けた質問に答えたものです。強制収容所を体験したレーヴィの人物像をより深く理解するのに役立つだけでなく、「語り伝えねばならない」という彼の強い使命感が伝わってくる文章です。