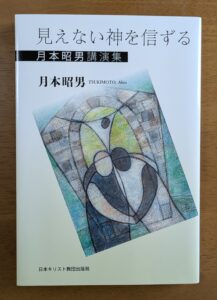

見えない神を信ずる 月本昭男講演集 月本昭男

日本キリスト教団出版局 2022年

『古典としての旧約聖書』に続いて、同じ著者の『見えない神を信ずる 月本昭男講演集』を読みました。

「第Ⅰ部 旧約聖書に学ぶ」には6本の講演が、「第Ⅱ部 信仰を語る」には5本の講演が収められています。

「出エジプト伝承の史実性とその思想的意義」

オリエント学、聖書考古学、聖書学を用いて、その史実性と意義が語られています。

1 「出エジプト」――民族の歴史伝承

2 聖書の奇跡物語をどう読むか

3 「出エジプト」伝承の史実性

4 「出エジプト」伝承に見る神話的要素

5 「出エジプト」――古代イスラエルの信仰の原点

6 「出エジプト」――年ごとに想起すべき「出来事」

7 「出エジプト」――社会法の根拠、社会倫理の基礎として

8 「出エジプト」――希望の原理

出エジプト……。預言者モーセが奴隷とされていたイスラエルの民をエジプトから導き出し、海を分けて渡ったという、よく知られている物語です。

福音派に属するキリスト信者の方にとっては、「聖書学の立場ではどう読むか」ということを知ることができると思います。

一般のみなさんにとっては、一言で「奇跡物語」と言っても、素直に単純に奇跡として読む読み方と、それが奇跡物語として記されるに至る背景を考察して、その物語が何を伝えようとしているかを読み取る読み方がある、ということがわかっていただけるのではないかと思います。とは言え、この本はどちらかというと一般向けというより、聖書の内容をご存じの方向けの本かなと思います。

「絶望という希望――ヨブの場合」

ヨブ記が解説されています。義人であるにも関わらず、神から苦しみを与えられたヨブの物語です。

「絶望という希望」……。著者は、あるユダヤ人思想家の解釈を紹介します。(ヨブは)「絶望か希望か、といったあれかこれかではない。絶望そのもののなかに希望を見たのだ」。

これについて、私はこう思うのです。

私たちが「希望」という言葉を使うとき、それは「絶望しないための希望」である。絶望する前にその問題が解決することを願い望む。確かに、宗教には、もちろんキリスト教でも、それを期待して神に祈ることがある。しかし、それではその希望が叶わなかったときに、私たちは絶望してしまう。希望は絶たれた。そこにはもはや希望はない。

しかし、キリスト教の語る「希望」とは、本質的にそれとは異なる希望である。それは、「絶望しないための希望」ではなく、「絶望したその先にある希望」である。望みが完全に絶たれても、絶望しても、その絶望の向こう側で神が動いてくださる。働いてくださる。それがあるから、それを信じるから、私たちの絶望は絶望で終わらないのだ。

うまく表現できないのですが、そのように思うのです。「絶望という希望」に通じるところがあるでしょうか。

「見えない神を信ずる」

「イエスに従った弟子たちが、イエスをキリストすなわちメシアとして理解したのはイエスの生前ではなく、イエスの死後であった」との指摘に、ハッとする気づきを得ました。

この場合の「死後」とは、「十字架後」でも「復活後」でもなく、「聖霊降臨後」ということかと。彼ら弟子たちは、聖霊が降った際に、正しい意味でイエスがキリスト、メシアであったことを悟った、悟らされた。

「弟子たちは『復活のイエスを見て』信じた」のではなく、イエスが見えなくなったその後に、『聖霊によって』信じることができた。

「信じる」ということは、本質的に「見えない神を信ずる」ということなのであり、それは私の働きとして「信じる」のではなく、神の働きとして「悟らされる」ことなのだ、と気づかされました。

話は変わりますが、この本のカバーには、装画として洋画家(キリスト教画家):渡辺総一氏の《十字架を通して》(2016年)が用いられています。人物が優しい曲線でデフォルメして描かれ、色使いも透明感があるというのでしょうか、清らかさがあり優しいものです。